突然ですが、虫は好きですか?

虫といってもテントウムシ、セミ、チョウチョからムカデ、ハエ、ゴキブリまでいろいろ。

今回は、好かれることも嫌われることもある虫にまつわる記念日をご紹介します。

6月4日は「虫の日」

手塚治虫記念館

6月4日は「虫の日」です。

「6(む)月4(し)日」の語呂合わせで虫の日、とてもわかりやすいですよね。

「虫の日」が記念日になったのは1988年(昭和63年)。

手塚治虫さんが初代会長を務めた日本昆虫クラブが制定した、「昆虫が棲める街づくり」を目指して作られた記念日です。

手塚治虫さんについて

オサムシ

手塚治虫さんといえば「鉄腕アトム」「火の鳥」「ブラック・ジャック」などで知られる日本を代表する漫画家。

甲虫の「オサムシ」から本名の「手塚治」に「虫」をつけてペンネームにするほど、少年時代から虫好きでした。

ご本人は「てづかおさむし」と呼んでほしかったみたいよ

養老孟司さんと「虫の日」と「虫塚」

鎌倉・建長寺の虫塚

6月4日の「虫の日」は、解剖学者・作家の養老孟司さんが一般社団法人・日本記念日協会に申請し、2018年(平成30年)に認定・登録されています。

幼いころより昆虫採集を趣味としてきた養老孟司さん。

長年にわたり自然や命について考えてきた養老さんは虫にも供養が大切と考え、神奈川県鎌倉市の建長寺に「虫塚」を建立しました。この虫塚には毎年、多くの昆虫採集家が集い法要を行っています。

虫塚は虫かごをイメージしてデザインされてるらしいよ

6月4日から7月4日は「ムシナシ月間」

日本ペストコントロ―ル協会は毎年6月4日から7月4日までを「ムシナシ月間」として害虫・害獣駆除の強化月間として定め啓蒙活動を展開しています。

6(む)月4(し)日から7(な)月4(し)日までの語呂合わせから名付けられました。

この期間には、専門家による害虫相談所を各地に開設するなど、害虫駆除のPR活動が行われています。

6月は虫の季節

「虫の日」が訪れるこの時期は、ちょうど梅雨入りの頃。

湿度や気温の上昇とともに、蚊やハエ、ダニ、ゴキブリなど、さまざまな害虫が活発になり始めます。

害虫の存在は、私たちの暮らしにとって避けがたい現実のひとつ。

けれど、すべての虫を退治することはできませんし、無理に排除しようとすれば、生態系全体に影響を及ぼしてしまう可能性もあります。

もともと昆虫は、地球上の生態系を支える大切な存在です。

昆虫の多様性を守ることは、結果的に私たち人間の生活環境を守ることにもつながっています。

そんな思いから、「虫の日」には

「薬や駆除だけに頼らず、虫との上手な距離のとり方を考えましょう」

というメッセージが込められています。

たとえば――

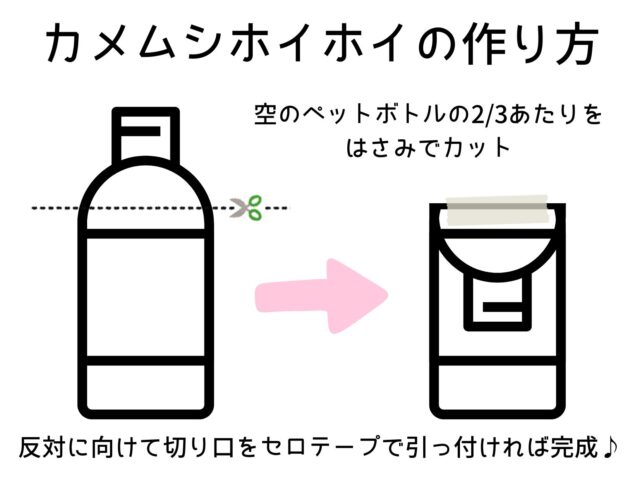

・家の中に虫が入りにくい環境を整える

・ゴミの管理や掃除の仕方を見直す

・過剰な殺虫剤の使用を控える

こうした小さな工夫を通して、暮らしの中の“虫とのつきあい方”を考えてみる。

それが、「虫の日」をきっかけにできる、私たちにできる第一歩かもしれません。

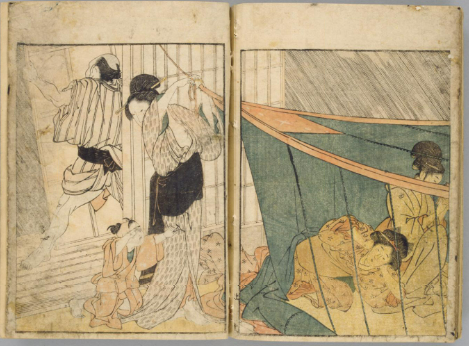

「虫」と共に生きる知恵としての蚊帳

「虫」と聞くと、すぐに「退治しなきゃ」と思ってしまいがちですが、昔の人たちは、虫を完全に排除するのではなく、距離を保ちながら共存する方法を編み出してきました。

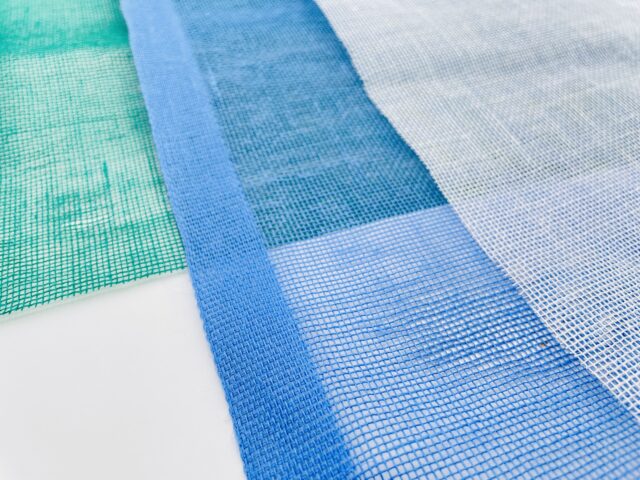

その代表が“蚊帳”です。

蚊帳は、寝ている間に虫から身を守るための布製の囲い。

殺虫剤や電気に頼らず、空間を仕切るだけで虫を避けるという、とてもやさしい、自然な方法なんです。

私たちが福井の地で作り続けている蚊帳は、そんな先人の知恵が今も息づく道具のひとつ。

「虫の日」「ムシナシ月間」のこの時期だからこそ、虫との向き合い方、昔ながらの工夫をちょっと見直してみるのはいかがでしょうか。

日本全国にタナカの蚊帳の良さを広めたい!!

記事を通じて蚊帳のすばらしさをお伝えします。

国内蚊帳生産No.1の「蚊帳通販.com」

運営会社:タナカ株式会社

〒910-2173 福井県福井市下東郷町15-45

TEL:0776-41-3836/FAX:0776-41-4007

メール:info@kenko-kaya.com

受付時間:平日9:00~17:10

〒910-2173 福井県福井市下東郷町15-45

0776-41-3737

▼通販サイトの案内はこちらです

一番ぴったりな気持ちを押してね!